# 5.1.1.楼板配筋设计

【楼板配筋设计】分【钢筋桁架叠合板】和【全预制板】两大类型。

## 钢筋桁架叠合板

### 板配筋值

板配筋值按钮

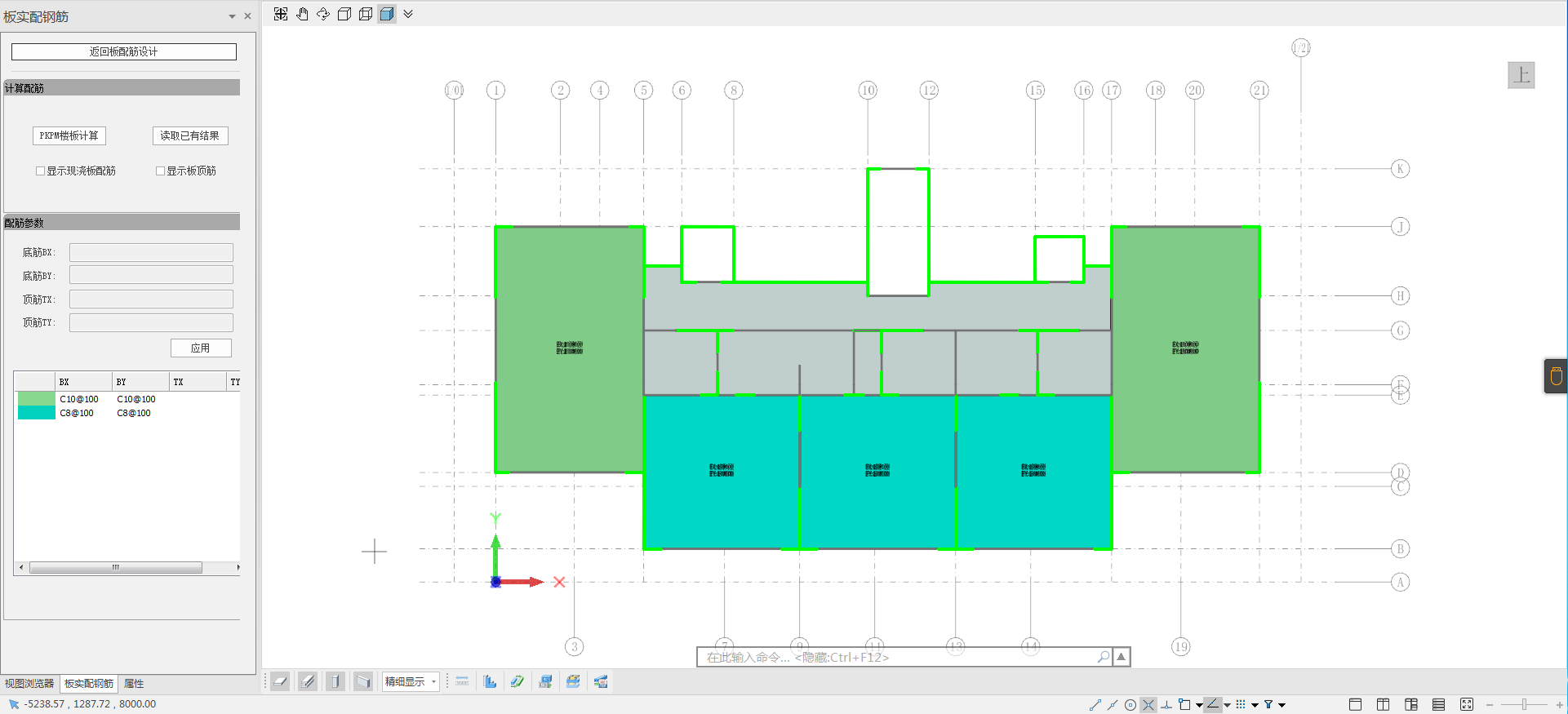

可点击【板配筋值】按钮,跳转至楼板配筋界面,录入或读取板平法配筋结果,如下图所示。

板配筋值按钮

可点击【板配筋值】按钮,跳转至楼板配筋界面,录入或读取板平法配筋结果,如下图所示。

板配筋值

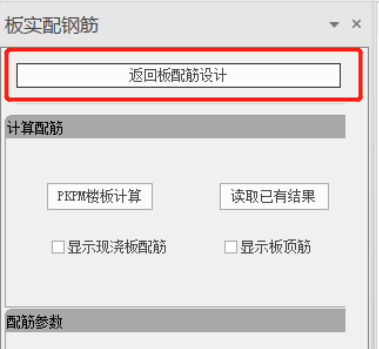

完成配筋值录入后可点击【返回板配筋设计】按钮,或右键/ESC键退出该环境。

* **PKPM楼板计算**

点击【PKPM楼板计算】按钮将跳转到PKPM结构板施工图模块中完成楼板计算与配筋,保存退出后,程序自动读取楼板计算配筋结果。

结构施工图中具体内容参考PKPM的说明。

* **读取已有结果**

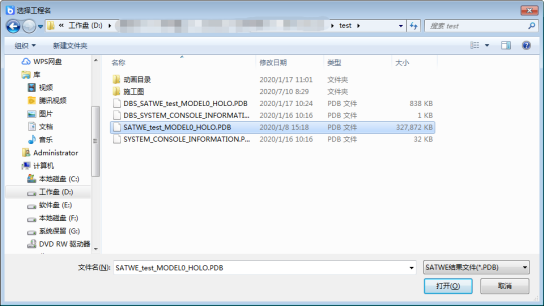

支持直接读取该模型的配筋结果文件(格式.pdb),点击【读取已有结果】按钮,执行打开计算结果对话框,如下图。

注:配筋结果文件需进行过施工图计算。

读取已有结果

* **显示现浇板配筋**

默认状态下仅显示指定了预制属性的楼板(包括阳台板、空调板)的配筋值。

勾选【显示现浇板配筋】复选框时,同时显示未指定预制属性的楼板配筋结果。

* **显示板顶筋**

默认状态下仅显示楼板底筋的配筋值。

勾选【显示板顶筋】复选框时,将同时显示楼板顶筋配筋值。

注意:由于全预制构件顶筋集成于单个构件上,而传统顶筋主要位于支座处,因此对于楼板(不包含悬挑板)顶筋配筋值不能直接接力计算结果,仅采用构造结果。用户如果需要调整顶筋,请参考”配筋参数“中的钢筋调整方法手动调整。

* **配筋参数**

双击板配筋文字,可对单块板配筋值进行编辑,如下图。

单块板配筋值修改

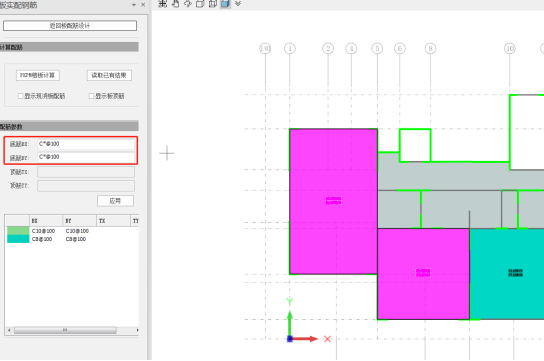

选择一块或CTRL+ 左键框选几块板,配筋参数中配筋结果可以修改,如下图。

多块板配筋值修改

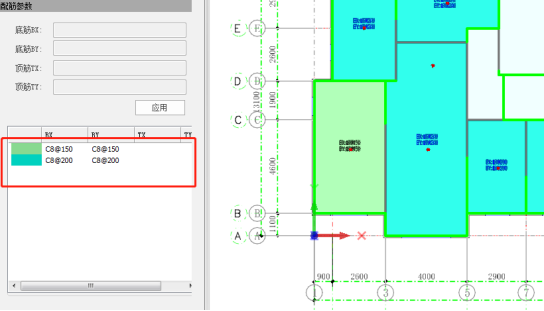

不同的配筋值可以用不同的颜色进行标记,快速查看配筋值配筋列表,如下图 。

配筋值列表

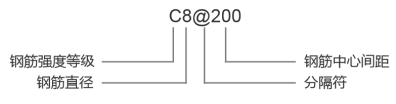

* **配筋值输入格式**

输入格式释义

【钢筋强度等级】:输入时使用英文字母代表钢筋强度等级。对应关系如下表。配筋值录入字母

| 配筋值录入字母 | 钢筋等级 | 钢筋符号 | 参考规范 |

| --- | --- | --- | --- |

| A | HPB300 |  | GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范 |

| B | HRB335 |  | GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范 |

| C | HRB400 |  | GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范 |

| D | HRB500 |  | GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范 |

| E | CRB550 |  | JGJ 95-2011 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 |

| G | CRB600 |  | JGJ 95-2011 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 |

| H | HTRB600 |  | 热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术规程 DGJ32 TJ 202-2016 |

| I | T63 |  | T63热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术规程 Q/321182 KBC001-2016 |

【钢筋直径】:钢筋公称直径

【分隔符】:固定字符@,后面的数字代表【钢筋中心间距】

【钢筋中心间距】:预制板生成钢筋时,钢筋中心间距

### 板底筋参数

* **保护层厚度**

【保护层厚度】:叠合板最下层底筋到叠合板底面的净距。

*注意:该参数不影响钢筋排列时,钢筋端部和钢筋侧面到预制板侧边的距离。*

* **底筋排列方式**

【X向排布方法】和【Y向排布方法】参数是完全独立分开的,两套参数互不干涉。两套参数设置方式和参数含义完全相同。

每个方向上的排布方法均提供【对称排列】、【顺序排列】、【边距/间距固定,两端余数】、【加强筋单独排列】和【自定义序列】五种排布方法。

* **对称排列**

【对称排布】:排列完成后,底筋间距呈中心对称的排列规律。对称排列时,中间间距为配筋值中输入的【钢筋中心间距】,始末钢筋到预制板边的距离相等且位于【边距区间】内,始端第一根和第二根钢筋间距与终端第一根和第二根钢筋间距相等,且不大于【钢筋中心间距】。

【间距】:目前仅提供【读取配筋值】选项。

【边距自动计算】:勾选时,【边距最大值】和【边距最小值】不可修改,由程序自动判定边距区间。边距最大值为50mm,边距最小值为10+钢筋半径。

【边距最小值】:控制始末钢筋边距允许的最小值。

【边距最大值】:控制始末钢筋边距允许的最大值。

【始末采用加强筋】:勾选时,始末钢筋采用板边加强筋,加强筋不伸出混凝土,且在底筋避让时不发生位置移动。取消时,始末钢筋采用普通底筋。

【板边加强筋强度等级】:下拉框选择板边加强筋的强度等级

【板边加强筋直径】:下拉框选择板边加强筋的直径,同时也支持手动输入直径。

* **顺序排列**

【顺序排列】:将【首根钢筋边距】作为第一根放置位置,然后按照【钢筋中心间距】依次排列,直到钢筋到另一边距离不大于【钢筋中心间距】。此时,若末根钢筋到板边距离大于【附件筋阈值】时,在距边【附加筋边距】位置添加一根附加钢筋。顺序排布起始端为靠近预制板局部坐标系的一边。

【间距】:目前仅提供【读取配筋值】选项。

【首根钢筋边距】:起始端第一根钢筋到板边的距离。

【附件筋阈值】:该板是否设置附件钢筋的判定界限值。始末根钢筋到板边距离小于等于该界限值时不附加钢筋,大于该界限值时布置附加钢筋。

【附加筋边距】:当布置附加筋时,附件筋到板边的距离。对始末两端均生效。

【附加筋类型】:提供【板边加强筋】和【普通钢筋】两种,【加强筋】不伸出混凝土,且在底筋避让时不发生位置移动;【普通钢筋】与正常钢筋相同。

【板边加强筋强度等级】:当【附加筋类型】选择【板边加强筋】时,下拉框选择板边加强筋的强度等级。

【板边加强筋直径】:下拉框选择板边加强筋的直径,同时也支持手动输入直径。

* **边距/间距固定,两端余数**

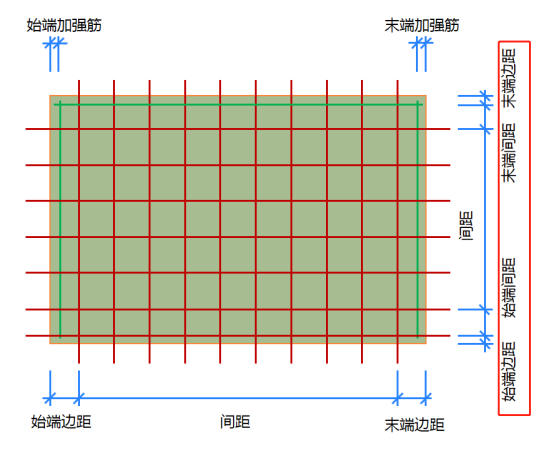

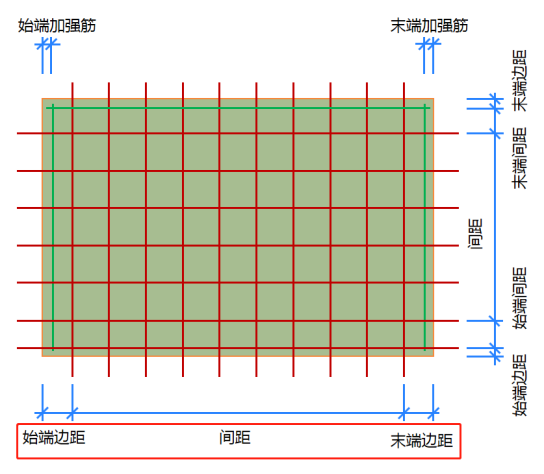

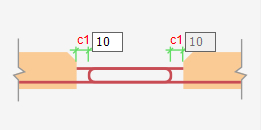

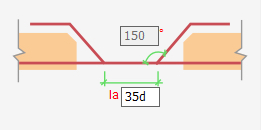

【边距/间距固定,两端余数】:钢筋间距分为【始端边距】、【始端间距】、【间距】、【终端间距】和【始端边距】,此种模式下【始端边距】和【末端边距】采用用户输入,【间距】读取【配筋值】,余数通过【余数控制】分配到【始端间距】和【终端间距】中。分组参考下图:

【间距】:目前仅提供【读取配筋值】选项。

【始/末边距】:首根钢筋到起始边距离和末根钢筋到末端边距离。

【余数控制】:提供【余数放末端】、【始端输入,余数放末端】、【余数放始端】、【末端输入,余数放始端】、【余数均分到两端】和【余数+间距均分到两端】6种控制模式。

【始/末间距】:根据【余数控制】选项不同,此项表达内容也不同。

余数放末端——【始端间距】等于【间距】,余数放【末端间距】;【始/末间距】显示【间距】和【余数】

始端输入,余数放末端——【始端间距】读取【始/末间距】中输入值,余数放在【末端间距】;【始/末间距】显示自定义数值(输入框)和【余数】

余数放始端——【末端间距】等于【间距】,余数放【始端间距】;【始/末间距】显示【余数】和【间距】

末端输入,余数放始端——【末端间距】读取【始/末间距】中输入值,余数放在【始端间距】;【始/末间距】显示【余数】和自定义数值(输入框)

余数均分到两端——(板尺寸-【始端边距】-【末端边距】)/【间距】得到的余数均分到【始端间距】和【末端间距】中;【始/末间距】显示【计算值】和【计算值】

余数+间距均分到两端——(板尺寸-【始端边距】-【末端边距】)/【间距】得到的余数加上间距后,均分到【始端间距】和【末端间距】中;【始/末间距】显示【计算值】和【计算值】

【首根采用加强筋】:勾选时,首根钢筋采用加强筋,参数后面的钢筋强度等级和钢筋直径生效;不勾选时,采用普通钢筋。

【末根采用加强筋】:勾选时,末根钢筋采用加强筋,参数后面的钢筋强度等级和钢筋直径生效;不勾选时,采用普通钢筋。

* **加强筋单独排列**

【加强筋单独排列】:钢筋间距分为【始端边距】、【间距】和【始端边距】,此种模式下【间距】读取【配筋值】,余数通过【余数控制】分配到【始端边距】和【终端边距】中。这些排列主要控制普通钢筋。分组参考下图:

【间距】:目前仅提供【读取配筋值】选项。

【余数控制】:提供【余数放末端】、【始端输入,余数放末端】、【余数放始端】、【末端输入,余数放始端】、【余数均分到两端】和【余数+间距均分到两端】6种控制模式。

【始/末间距】:根据【余数控制】选项不同,此项表达内容也不同。

余数放末端——【始端边距】等于【间距】,余数放【末端边距】;【始/末边距】显示【间距】和【余数】

始端输入,余数放末端——【始端边距】读取【始/末边距】中输入值,余数放在【末端边距】;【始/末边距】显示自定义数值(输入框)和【余数】

余数放始端——【末端边距】等于【间距】,余数放【始端边距】;【始/末边距】显示【余数】和【间距】

末端输入,余数放始端——【末端边距】读取【始/末边距】中输入值,余数放在【始端边距】;【始/末边距】显示【余数】和自定义数值(输入框)

余数均分到两端——(板尺寸-【始端边距】-【末端边距】)/【间距】得到的余数均分到【始端边距】和【末端边距】中;【始/末边距】显示【计算值】和【计算值】

余数+间距均分到两端——(板尺寸-【始端边距】-【末端边距】)/【间距】得到的余数加上间距后,均分到【始端边距】和【末端边距】中;【始/末边距】显示【计算值】和【计算值】

【始端布置加强筋】:勾选时,在始端距边【始端加强筋边距】处布置一根加强筋(不参与排列),参数后面的钢筋强度等级和钢筋直径生效;不勾选时,不增加加强筋。

【末端布置加强筋】:勾选时,在始端距边【末端加强筋边距】处布置一根加强筋(不参与排列),参数后面的钢筋强度等级和钢筋直径生效;不勾选时,不增加加强筋。

【始/末加强筋边距】:勾选【始端布置加强筋】/【末端布置加强筋】时,对应的选项可用。

* **自定义排列**

【自定义排列】:从起始端到到终端按照【始端边距】和【间距排列】生成钢筋

【始/末边距】:输入框和【余数】。输入框中确定第一根钢筋到板边的距离。

【间距排列】:各钢筋之间的距离,支持数字、逗号和乘号形成的数列。

筋。

【首根采用加强筋】:勾选时,首根钢筋采用加强筋,参数后面的钢筋强度等级和钢筋直径生效;不勾选时,采用普通钢筋。

【末根采用加强筋】:勾选时,末根钢筋采用加强筋,参数后面的钢筋强度等级和钢筋直径生效;不勾选时,采用普通钢筋。

* **预制板四面不出筋**

勾选【预制板四面不出筋】时,板配筋部分的参数(包括【单向叠合板出筋】、【整体是接缝钢筋搭接】和【支座处钢筋超过支座中线a】)置灰不生效。

勾选时,生成的预制板钢筋底筋全部不伸出,在距离板边一个保护层厚度处截断。

* **单向叠合板出筋**

提供【拆分向支座】和【所有支座】两个选项。

【拆分向支座】:仅与拆分方向平行的钢筋伸出,伸出长度参考支座位置控制。另一个方向钢筋不伸出混凝土。

【所有支座】:单向板上与支座直接相关的板边均出筋。因此,对中间板来讲,该选项效果与【拆分向支座】无差别。对首末块单向板来讲,除了接缝边外的所有边均出筋。

* **整体式接缝钢筋搭接**

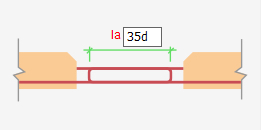

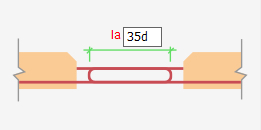

该选项仅对采用整体式接缝的预制板生效,可以选择【直线搭接】、【90°弯钩】、【135°弯钩】、【弯折搭接】、【180°弯折】和【180°圆弧】6种构造方式。

* **按搭接长度控制**

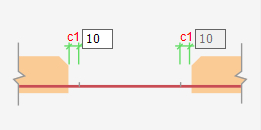

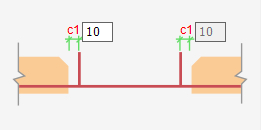

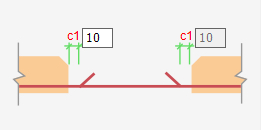

取消勾选【按搭接长度控制】,双向板接缝处钢筋伸出长度 = 接缝长度 - c1

|  |  |

| --- | --- |

| (a)直线搭接 | (b)90°弯钩 |

|  |  |

| (c)135°弯钩 | (d)弯折搭接 |

|  |  |

| (e)180°圆弧 | (f)180°弯折|

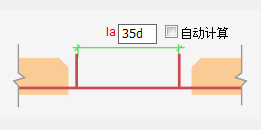

【直线搭接】:根据“钢筋伸出长度 = 接缝长度 - c1”的规则确定伸出长度,钢筋直接搭接不弯折

【90°弯钩】:弯折后平直段长度为10d

【135°弯钩】:弯折后平直段长度为5d

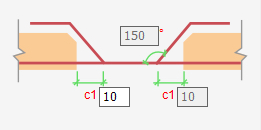

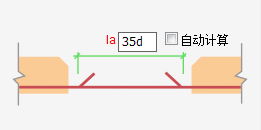

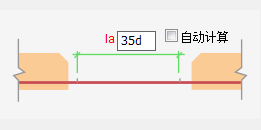

【弯折搭接】:弯起后总尺寸为la,弯起高度等于同向钢筋上层和下层的距离

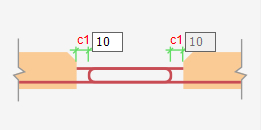

【180°圆弧】:按照“钢筋伸出长度 = 接缝长度 - c1”的规则确定伸出长度,钢筋采用180°圆弧向上弯折

【180°弯折】:按照“钢筋伸出长度 = 接缝长度 - c1”的规则确定伸出长度,钢筋采用180°直角(2个°)弯折返回

<br/>

勾选【按搭接长度控制】时,按照搭接长度控制伸出钢筋长度,不保证钢筋到相邻预制的距离。

|  |  |

| --- | --- |

| (a)135°弯钩 | (b)直线搭接 |

|  |  |

| (c)90°弯钩 | (d)弯折搭接 |

|  |  |

| (e)180°圆弧 | (f)180°弯折|

【直线搭接】:勾选自动计算时,搭接长度按照《混凝土设计规范》中锚固长度ll的方法计算,并向上取整。

【90°弯钩】:勾选自动计算时,搭接长度按照《混凝土设计规范》中锚固长度la的方法计算,并向上取整。

【135°弯钩】:勾选自动计算时,搭接长度按照《混凝土设计规范》中锚固长度la的方法计算,并向上取整。

* **支座处钢筋超过支座中心a**

当预制板钢筋伸入到支座时,以支座中心控制为参考控制钢筋伸出长度。正数时钢筋外伸,伸出长度变长;负数时,钢筋相对内缩,伸出长度变短。

* **切角处理**

提供【自定义(相对裁切前)】【自定义(相对裁切后)】和【不处理】三个选项。

【自定义(相对裁切前)】:相对无切角的板边确定切角处钢筋伸出长度,外伸为正,内缩为负。

【自定义(相对裁切后)】:相对切角边确定切角处钢筋伸出长度,外伸为正,内缩为负。

【不处理】:切角处钢筋做法等同于非切角处的底筋。

### 桁架参数

* **设置桁架**

桁架布置的总控开关,取消勾选时,叠合板上无桁架。

* **桁架排布方向**

桁架排布方向以预制板长边为基准进行控制,提供【平行于预制板长边】和【垂直于预制板长边】两个选项。

当预制板两个边长度相等时,以拆分方向作为桁架排布方向。

* **桁架&钢筋相对位置**

由于桁架方向已经确定,因此可以通过常见排布方式控制底筋钢筋网片两个方向上钢筋的上下关系以及桁架高度尺寸。该参数提供了三个选项,如下图所示。

桁架与钢筋的相对位置

位置1:平行桁架方向的底筋置于上层,桁架底面与同向钢筋底面齐平。桁架底面高度=保护层厚度+垂直桁架方向钢筋直径。

位置2:平行桁架方向的底筋置于下层,桁架下底面与垂直桁架方向底筋顶面齐平。桁架底面高度=保护层厚度+平行桁架方向钢筋直径+垂直桁架方向钢筋直径。

位置3:平行桁架方向的底筋置于下层,桁架下弦筋上皮与同向钢筋顶面齐平。同向底筋和桁架底筋需同时满足保护层厚度的要求。垂直桁架方向钢筋置于桁架下弦筋上皮。

* **桁架长度模数**

提供了【200】、【100】和【无】三个选项。

【200】:桁架长度模数的代表性数字,其实质为桁架步距λ(桁架波峰到波峰的距离,常用距离为200)。在保证桁架端部到板边距离不小于【缩进最小值】的情况下,取允许的最大值(200*N)作为单根桁架总长度。

【100】:桁架长度模数的代表性数字,其实质为半个桁架步距λ/2。在保证桁架端部到板边距离不小于【缩进最小值】的情况下,取允许的最大值(100*N)作为单根桁架总长度。

【无】:板尺寸扣除桁架两侧缩进的余值(【左缩进】与【右缩进】的和)作为单根桁架总长度。

注意:单根桁架总长度并不代表桁架实际长度,桁架实际长度为单根桁架总长度扣除切角/洞口影响后的尺寸。

桁架排布的默认规则为桁架波峰或波谷对称排列,因此桁架起点和终点不一定在波峰或波谷处。

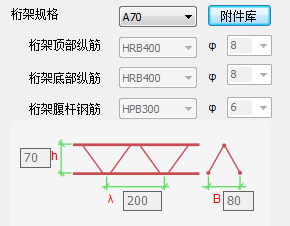

* **桁架规格**

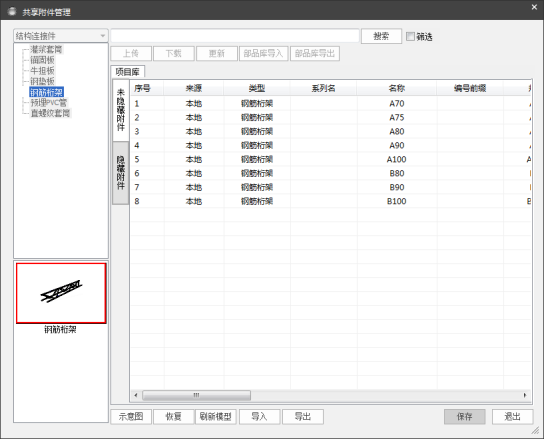

【桁架规格】:通过下拉列表选择,下拉列表中的选项来自于链接的附件库。程序默认提供了【A70】、【A75】、【A80】、【A90】、【A100】、【B80】、【B90】和【B100】等常用规格。桁架规格可以通过【附件库】修改。

【附件库】:点击该按钮,弹出【共享附件管理】对话框,可对桁架参数进行编辑。具体修改方法详见10.2.3节附件库管理。

共享附件管理

修改【桁架规格】,桁架下规格相关参数在配筋设计界面中显示。

桁架规格显示

* **桁架下弦筋伸入支座**

当勾选时,桁架下弦筋伸入到支座内部,伸出长度与同向底筋伸出长度相同。

* **桁架排布**

【桁架与底筋相关联】

勾选该选项时,桁架布置将参考底筋排布,桁架只能布置到同向钢筋正上方。排布时总是保证首末桁架到板边的距离不大于【边距】,各桁架之间的距离不大于【间距】,且排列中边距和间距尽量靠近输入的【边距】/【间距】。

勾选【桁架下底筋取消】时,桁架上弦筋对应位置的同向钢筋自动删除。

【边距】:首末桁架到板边的距离最大值。

【间距】:各桁架之间的距离最大值。

取消勾选【桁架与底筋相关联】时,排列与底筋无关。按照边距和间距的控制规则排列桁架。

【边距】【运算符】:提供了【≤】和【=】两个选项。当选择【=】时,首末桁架位置采用确定值;当选择【≤】时,输入首末桁架到板边的距离最大值。

【间距】:各桁架之间的距离最大值。

### 板补强钢筋

* **隔墙加强筋**

【布置隔墙加强筋】:隔墙加强筋是否布置总控开关。

勾选且本层板的上一层存在隔墙时,本层预制板上生成通长的隔墙加强筋。

未勾选该项或者上一层不存在隔墙,本层对应预制板均不会布置隔墙加强筋。

【隔墙加强筋强度等级】:下拉框选择隔墙加强筋的强度等级。

【隔墙加强筋直径】:下拉框选择隔墙加强筋的直径,同时也支持手动输入直径。

* **洞口钢筋自动处理**

【洞口加强筋自动处理】:预制板上洞口造成底筋/补强筋/桁架等是否处理的总控开关。勾选【洞口钢筋自动处理】时,后续参数才能生效。

* **大小洞临界尺寸**

【大小洞临界尺寸】:当方形洞口的长宽或圆形洞口的直径≤临界尺寸时,洞口按小洞处理;当方形洞口的长宽或圆形洞口的直径>临界尺寸时,洞口按大洞处理。

* **大洞处理方式**

提供【钢筋拉通】、【钢筋截断】和【仅截断桁架】三个选项。

【钢筋拉通】:相关钢筋、桁架全部不处理,不设置加强筋。

【钢筋截断】:相关钢筋、桁架截断,设置补强钢筋。【大洞补强钢筋强度等级】和【直径】参数激活,洞口执行自动补强处理。【受力边钢筋伸入支座】勾选时,直接与支座搭接的方向,补强钢筋通长布置。

【仅截断桁架】:相关桁架截断,底筋不处理,不设置加强筋。

* **小洞处理方式**

提供【钢筋拉通】和【钢筋避让】两个选项。

【钢筋拉通】:相关钢筋、桁架全部不处理,不设置加强筋。

【钢筋避让】:底筋弯折,桁架不处理,不设置补强钢筋。

* **布置切角补强钢筋**

【设置切角补强钢筋】:切角位置是否设置补强钢筋的总控开关,勾选时,才会设置切角加强筋。

【切角加强筋强度等级】:下拉框选择切角加强筋的强度等级。

【切角加强筋直径】:下拉框选择切角加强筋的直径,同时也支持手动输入直径。

【补强类型】:提供【截断补强】和【构造补强】两种补强方式。

【截断补强】:以不小于切角阶段的底筋截面面积的原则在切角附近的混凝土内布置补强钢筋。补强筋长度为同向支座处钢筋伸出长度 + 切角尺寸 + 钢筋锚固长度。

【构造补强】:当切角边最近的钢筋(混凝土内侧)距离切角大于设置的【阈值】时,补充一根构造补强筋。补强筋位置为距离切角边25mm的位置。补强钢筋长度为切角尺寸 - 15 + 钢筋锚固长度。

## 全预制板

包括【板配筋值】、【板网片钢筋】和【板补强钢筋】三项,各项及子项参数说明参见【钢筋桁架叠合板】部分。

## 钢筋桁架楼承板

### 板配筋值

参数和设置参考钢筋桁架叠合板部分介绍。

### 桁架参数

勾选【桁架筋接计算】时,【桁架顶部纵筋】和【桁架底部纵筋】的钢筋等级和直径取配筋值同方向钢筋配筋结果。当取消勾选时,两项参数支持用户手动录入。

【桁架顶部纵筋】控制桁架上弦筋的钢筋强度等级和直径。

【桁架底部纵筋】控制桁架下弦筋的钢筋强度等级和直径。

【桁架腹杆钢筋】控制腹杆钢筋的钢筋强度等级和直径。

【桁架支座横筋】控制桁架端部横筋强度等级和直径。

【桁架支座纵筋】控制桁架端部纵筋强度等级和直径。

### 其他参数

其他参数暂时不生效。

- 首页

- 1.功能特点与界面

- 1.1.功能特点

- 1.2.程序启动界面

- 1.3.用户操作界面

- 1.3.1.操作界面布局

- 1.3.2.快速访问工具栏

- 1.3.3.项目浏览器及属性栏

- 1.3.4. 常用命令栏

- 1.3.5.绘图区

- 1.3.6.命令行

- 1.3.7.状态栏

- 1.3.8.捕捉工具及动态UCS

- 2.结构建模

- 2.1.PM模型

- 2.2.楼层

- 2.2.1.新建标准层

- 2.2.2.楼层组装

- 2.2.3.删除标准层

- 2.2.4.全楼移动

- 2.2.5.全楼信息

- 2.2.6.层间复制

- 2.2.7.局部复制

- 2.3.轴网

- 2.3.1.正交轴网

- 2.3.2.轴网显示

- 2.3.3.轴线命名

- 2.3.4.轴线绘制

- 2.3.5. 绘制辅助线

- 2.4.构件布置

- 2.4.1.柱

- 2.4.2.梁

- 2.4.3.墙

- 2.4.4.板

- 2.4.5.悬挑板

- 2.4.6.墙洞

- 2.4.7.板洞

- 2.4.8.全房间洞

- 2.4.9.楼梯布置

- 2.4.10.楼梯修改

- 2.5.识别CAD建模

- 2.5.1.导入DWG

- 2.5.2.卸载DWG

- 2.5.3.移动DWG

- 2.5.4.识别构件

- 2.5.5.识别构件设置

- 2.6.通用

- 2.6.1.相互裁切

- 2.6.2. 相互打断

- 2.6.3. 拾取布置

- 2.6.4.基线对齐

- 2.6.5.梁板对齐

- 2.6.6.通用对齐

- 2.6.7.构件替换

- 2.6.8.截面刷

- 2.6.9.参数修改

- 2.6.10.显示构件

- 2.6.11. 精度调整

- 2.6.12. 偏心调整

- 2.6.13. 精度检查

- 2.6.14. 模型检查

- 3.方案设计

- 3.1.前处理

- 3.1.1.墙合并

- 3.1.2.强制合并(墙)

- 3.1.3.梁合并

- 3.1.4.强制合并(梁)

- 3.1.5. 墙梁合并

- 3.1.6.强制合并(墙梁)

- 3.1.7.悬挑板合并

- 3.1.8.相互裁切

- 3.1.9. 相互打断

- 3.2.补充围护结构

- 3.2.1.梁带隔墙

- 3.2.2.删除梁带隔墙

- 3.2.3.外挂墙板

- 3.2.4.外挂墙板调整

- 3.2.5.删除外挂墙板

- 3.2.6.隔墙建模

- 3.2.7.调整高度

- 3.2.8隔墙平面显示

- 3.2.9.指定隔墙

- 3.2.10.飘窗建模

- 3.2.11.删除飘窗

- 3.3.预制属性指定

- 3.3.1.预制属性指定

- 3.3.2.删除属性

- 3.3.3.搜索外墙

- 3.3.4.外墙方向

- 3.4.预制楼板

- 3.4.1.楼板拆分

- 3.4.2.交互布板

- 3.4.3.排列修改

- 3.5.预制剪力墙

- 3.5.1.洞口填充墙

- 3.5.2.局部填充墙

- 3.5.3.现浇节点

- 3.5.4.墙自由拆分

- 3.5.5.内墙安装面

- 3.5.6.排列修改

- 3.5.7.外墙转角

- 3.5.8.墙缺口设计

- 3.6.预制梁柱

- 3.6.1.梁拆分设计

- 3.6.2.柱拆分设计

- 3.7.预制部品

- 3.7.1.空调板拆分设计

- 3.7.2.阳台板拆分设计

- 3.7.3.楼梯拆分设计

- 3.8.围护结构

- 3.8.1.隔墙拆分设计

- 3.8.2.梁带隔墙拆分设计

- 3.8.3.外挂墙板拆分设计

- 3.8.4.预制飘窗拆分设计

- 3.8.5.墙上飘板设计

- 3.9.爆炸图

- 3.9.1.通用设置

- 3.9.2.颜色设置

- 3.9.3.轴网显示

- 3.9.4.构件移动

- 3.9.5.生成爆炸图

- 3.9.6.保存视图

- 3.9.7.退出环境

- 4.结构分析

- 4.1.1.计算分析

- 4.1.2.导入计算文件

- 4.1.3.装配式结构计算分析

- 5.深化设计

- 5.1.预制楼板

- 5.1.1.楼板配筋设计

- 5.1.2. 配筋局部重设计

- 5.1.3.楼板附件设计

- 5.1.4.底筋避让

- 5.1.5.切角加强

- 5.1.6.安装方向-板

- 5.1.7.隐藏/显示

- 5.1.8.删除

- 5.2.预制剪力墙

- 5.2.1.暗柱布置

- 5.2.2.墙配筋设计

- 5.2.3.PCF配筋

- 5.2.4.墙附件设计

- 5.2.5.纵筋位置调整

- 5.3.预制梁柱

- 5.3.1.梁配筋设计

- 5.3.2. 梁附件设计

- 5.3.3.柱配筋设计

- 5.3.4.柱附件设计

- 5.3.5.底筋避让-梁

- 5.3.6.主次梁连接

- 5.3.7.柱安装方向

- 5.3.8.梁安装方向

- 5.3.9.隐藏/显示

- 5.3.10.删除

- 5.4.预制部品

- 5.4.1.空调板配筋设计

- 5.4.2.空调板附件设计

- 5.4.3.阳台板配筋设计

- 5.4.4.阳台板附件设计

- 5.4.5.预制楼梯配筋设计

- 5.4.6.预制楼梯附件设计

- 5.5.围护结构

- 5.5.1.预制隔墙配筋设计

- 5.5.2.预制隔墙附件设计

- 5.5.3.梁带隔墙配筋设计

- 5.5.4.梁带墙梁底筋避让

- 5.5.5. 梁带隔墙附件设计

- 5.5.6.外挂墙板配筋设计

- 5.5.7.预制飘窗配筋设计

- 5.5.8.预制飘窗附件设计

- 5.5.9.轻质隔墙设计

- 5.6.编辑

- 5.6.1.删除构件

- 5.6.2.删除配筋

- 5.6.3.删除埋件

- 5.6.4.参数修改

- 5.6.5.单参修改

- 5.6.6.截面刷

- 5.7.属性栏

- 5.7.1.墙

- 5.7.2.柱

- 5.7.3.叠合板

- 5.7.4.空调板

- 5.7.5.阳台板

- 5.7.6.楼梯

- 5.7.7.附件

- 5.8.深化编辑

- 5.8.1.原位编辑

- 5.8.2.属性栏编辑

- 5.8.3.钢筋插入

- 5.8.4.构件切换

- 6.预留预埋

- 6.1.预留预埋布置

- 6.1.1.孔洞布置

- 6.1.2.模板留孔

- 6.1.3.导入衬图

- 6.1.4.埋件布置(旧)

- 6.1.5.埋件布置

- 6.1.6.埋件修改

- 6.1.7.埋件删除

- 6.1.8.拉结件布置

- 6.1.9.钢筋调整

- 6.1.10.线盒避让钢筋

- 6.1.11. 附件固定钢筋

- 6.2.识图

- 6.2.1.识别预留预埋

- 6.3.机电工具箱

- 6.3.1.一键提资

- 6.3.2.机电楼层复制

- 6.4.原位修改

- 6.4.1.洞口原位修改

- 6.4.2.附件原位修改

- 7.指标与检查

- 7.1.指标统计

- 7.1.1.北京预制率

- 7.1.2.国标装配率

- 7.1.3.深圳装配率

- 7.1.4.江苏预制装配率

- 7.1.5.江苏三板统计

- 7.1.6.上海地区指标

- 7.1.7.浙江装配率

- 7.1.8.河北装配率

- 7.1.9.广东装配率

- 7.1.10.湖南装配率

- 7.1.11.四川装配率

- 7.1.12.福建装配率

- 7.1.13.通用装配率

- 7.2.短暂工况验算

- 7.2.1.验算参数

- 7.2.2.单构件验算

- 7.2.3.批量验算

- 7.3.预制梁端接缝受剪承载力验算

- 7.3.1.预制梁端配筋值录入

- 7.3.2.内力值输入

- 7.3.3.验算结果查看

- 7.3.4.更新结果

- 7.3.5.结果导出

- 7.4.碰撞检查

- 7.4.1.钢筋碰撞检查

- 7.4.2.构件碰撞检查

- 7.4.3.检查结果

- 7.5.重量检查

- 7.6.尺寸检查

- 7.7.构件定位

- 8.图纸清单

- 8.1.编号

- 8.1.1.编号生成

- 8.1.2.编号修改

- 8.1.3.编号镜像

- 8.1.4.编号显示

- 8.1.5.编号检查

- 8.1.6.编号删除

- 8.2.图纸生成

- 8.2.1.自定义排图

- 8.2.2.结构平面图

- 8.2.3.装配式平面图

- 8.2.4.构件详图生成

- 8.2.5.单构件临时出图

- 8.2.6.导出DWG

- 8.2.7.导出PDF

- 8.2.8.基本设置

- 8.2.9.图层设置

- 8.2.10.图库配置

- 8.2.11.排图方案导出

- 8.2.12.排图方案导入

- 8.3.图纸目录

- 8.4.图纸编辑

- 8.5.图纸管理

- 8.5.1.图纸批量管理

- 8.5.2.合并图纸

- 8.5.3.图纸删除

- 8.6.算量统计

- 8.6.1.材料清单

- 8.6.2.构件清单

- 8.6.3.清单生成

- 8.6.4.清单样式

- 8.6.5.清单单位

- 8.6.6.清单结果

- 8.7.计算书

- 8.7.1.计算书生成

- 8.7.2.计算书查看

- 9.工具集

- 9.1.预制构件复制

- 9.1.1.构件间复制

- 9.1.2.标准层同步

- 9.1.3.标准层到自然层

- 9.1.4.自然层间复制

- 9.1.5.标准层间复制

- 9.2.视图

- 9.3.查看

- 9.3.1.装配单元显示精度

- 9.3.2.实体显示

- 9.3.3.剪裁显示

- 9.3.4.项目刷新

- 9.4.测量

- 9.5.导出加工数据

- 9.5.1.导出dxf

- 9.5.2.配无置工厂地址

- 9.5.3.导出生产数据

- 9.5.4.访问工厂系统

- 9.6.导出湖南审查数据

- 10.管理

- 10.1.参数管理

- 10.2.构件附件库管理

- 10.2.1.构件库管理

- 10.2.2.构件库管理(湖南专版)

- 10.2.3.附件库管理

- 10.3.装配式颜色设置

- 10.4.衬图管理

- 11.设置

- 11.1.构件颜色

- 11.2.关于

- 11.3.快捷命令

- 11.4.自动保存

- 12.工程图

- 12.1.绘图

- 12.1.1.智能画线

- 12.1.2.直线

- 12.1.3.多段线

- 12.1.4.圆

- 12.1.5.矩形

- 12.1.6.图案填充

- 12.2.修改

- 12.2.1.移动

- 12.2.2.复制

- 12.2.3.旋转

- 12.2.4.镜像

- 12.2.5.修剪

- 12.2.6.延伸

- 12.2.7.倒角

- 12.2.8.注释

- 12.2.9.单行文字

- 12.2.10.智能标注

- 12.2.11.尺寸标注

- 12.2.12.标注样式

- 12.2.13.文字样式

- 12.3.图层

- 12.3.1.图层特性

- 12.3.2.图层和特性状态栏

- 12.3.3.图层操作快捷按钮

- 12.4.属性与夹点

- 13.施工设计

- 13.1墙支撑体系

- 13.1.1视图控制

- 13.1.2支撑布置

- 13.1.3支撑生成埋件

- 13.1.4支撑层间复制

- 13.2构件吊装

- 13.2.1塔吊布置

- 13.2.2汽车吊布置

- 13.2.3吊装范围指定

- 13.2.4吊装分区指定

- 13.2.5吊装顺序指定

- 13.3标准库

- 13.3.1支撑库

- 13.3.2起重设备库

- 13.4碰撞检查